BUT来了:

在流量主导的当下,音乐作品往往因“谁唱的”而被广泛传播,被记住的也大多是舞台上灯光下的“歌手”。

无论是精彩的表演、细小的失误或者短暂的抽象,是每周末热议的话题。

每周都有无数音乐自媒体“接接接,蹭热度”。

但很少有人会主动去查,歌是谁写的词,谁谱的曲,谁为这段旋律注入了最初的情感。

各种互联网疯狂二次创作中,词曲作者被忽略如同隐形人,也行只能露出尴尬而不失礼貌的微笑。

词曲作者当时是在怎样的场景下获取的灵感?无人关注。

是在熄灯后的工作室?某个北京冬日穿着黑色羽绒服回家的晚上?某种特别的人生经历或情绪?

词曲作者创作当时的情绪和记忆对于他/她也许一生难忘,而现如今,灵感浓缩沉淀后的作品,经过一系列链条操作,成为了一个供大众对着手机哈哈一乐的娱乐产品。

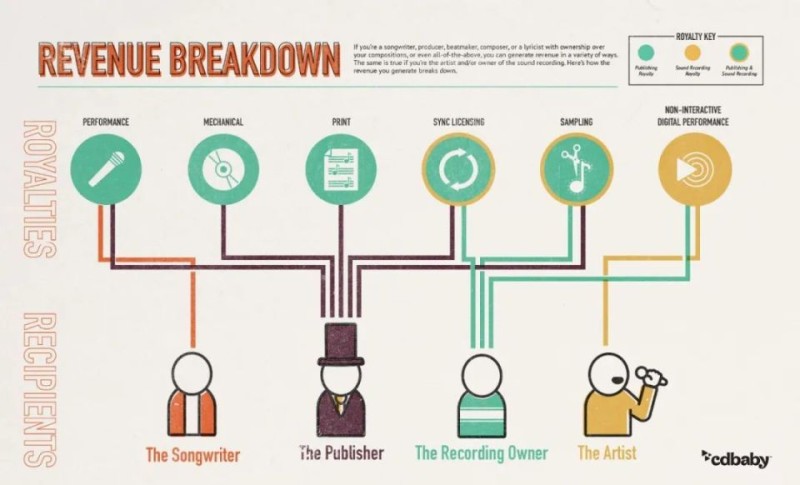

再深扒一点,这首歌的词曲作者能收多少钱,是否有后续版税,歌曲大火跟他/她本人有没有关系,就更没人关注了。

台前与幕后

单依纯有点像场上顶级的NBA篮球运动员。

而背后的词曲作者们,有点类似于NBA的场下训练师。

NBA的训练师早期是被严重低估的群体:才华和技术顶级,但受限于身体客观天赋(身高、臂展)等因素,无法成为NBA级别的球员。

视频网站出现后,大量NBA训练师也成为“网红”,训练师的手感、运球和技术令人叹为观止,比部分NBA球员还要细腻。

音乐和体育一样,是很吃天赋和运气的行业。

邹沛妤(邹沛沛)、郭一凡、何佳乐、赖冠谕等单依纯歌曲背后,那些优秀的青年原创词曲作者们,给单依纯贡献了源源不断的“弹药”。

让单依纯能够尽情发挥天赋,展现技巧、音色和超高“唱商(演唱智商)”。

就如同顶级运动员的背后都有一个完整的团队。

但冠军奖杯和奖金是给球员的,不是给训练师的。

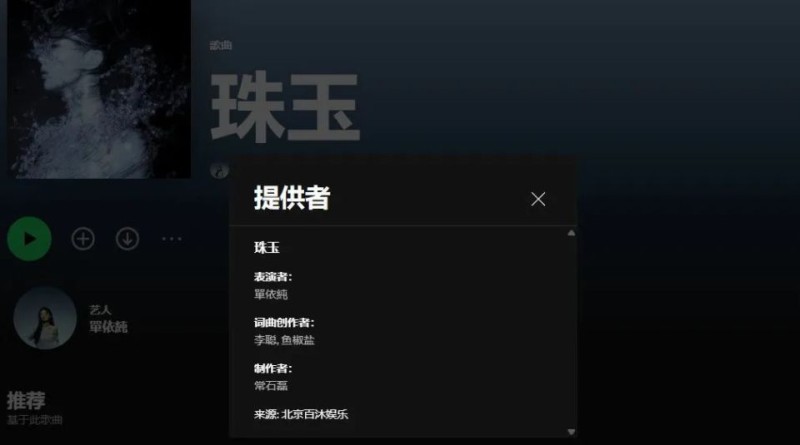

直到最近,冲上热度顶端的《珠玉》。

这首作品都这么火了,词曲作者貌似没有获得应有的关注度,大众对版权的概念依然混乱。

只能看到粉丝在不同评论区频繁出征:“谁让你翻唱的!?这可是单依纯的歌!”

也许作词李聪老师、作曲鱼椒盐老师,以及背后的实际版权公司会集体发问:

“你是吴彦祖,那我是谁?”

上面提到了,能做自媒体的词曲作者已经是很幸运的人了,因为是自由的、没有合约在身的、能署名的。

对应的是更残酷的一面,是有约在身不自由的、不能署名的、影子作者等情况。

当然这也不是国内独一份,Ghostwriter这个概念就是美国音乐行业发展出来的,相信Drake一定很熟。

当然去除Drake等极端个例,整个美国词曲作者songwriter行业是比较规范的。

拒绝买断作品,几乎是大部分词曲作者的共识。

加上版权集体管理协会、版权管理公司(Music publishing)、成熟的经纪人体系等一系列buff加持。

音乐行业金字塔中,美国词曲作者过得还是很不错的。

比如Audrey Nuna早期是词曲作者,后期转型全能音乐人,发展得很好。

往大了说,Dr. Dre靠版税可以给USC捐楼让女儿上大学。

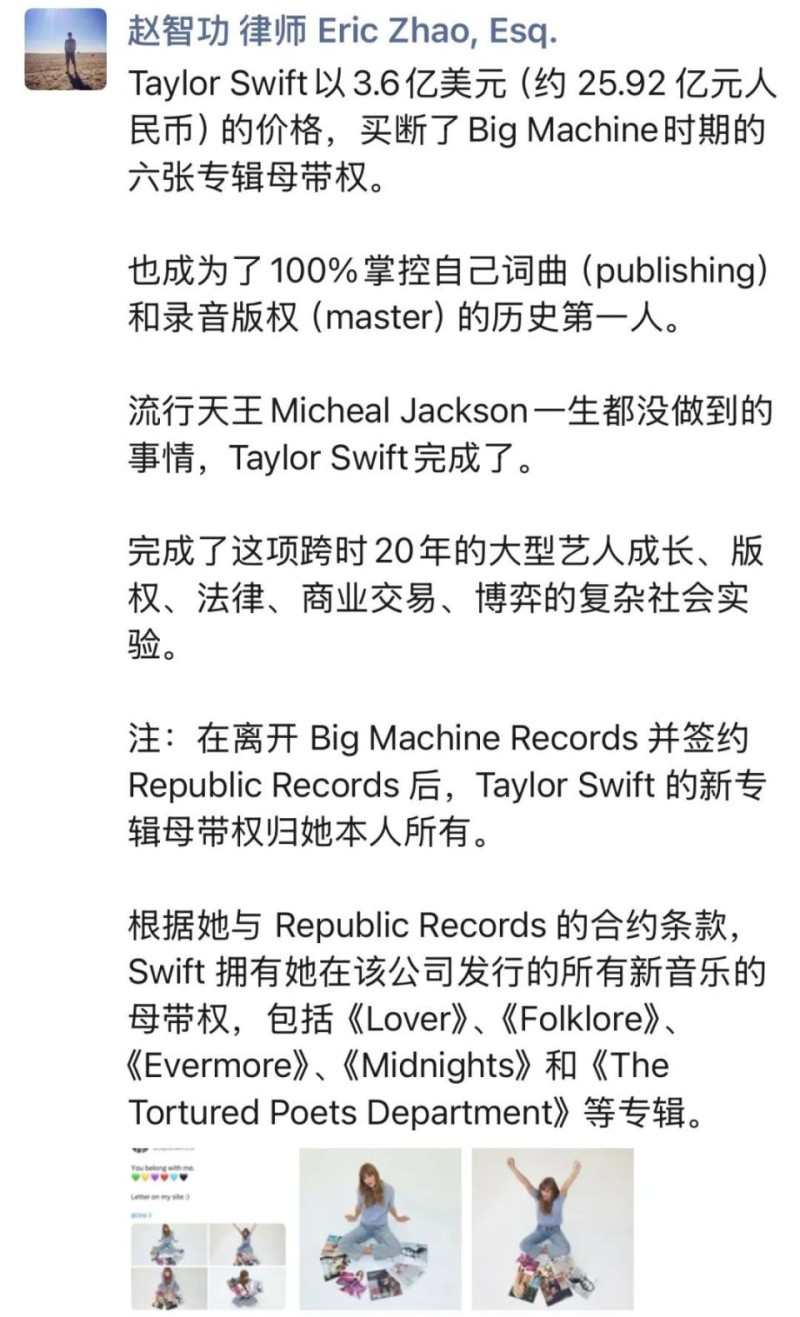

Taylor Swift成为了100%版权音乐人。

大家都有很好的未来。

唱大于作?

从传统中文中没有的现代新词字面也能看出:

唱作人,演唱貌似优先于创作。

收视率和流量层面:

冠名“歌手”、“歌声”等名称节目,就是比冠名“原创”、“创作”的要火。

这不是偶然。

这是一个被行业默许甚至制度化的问题:音乐的价值,被集中分配给了台前的人,而非内容的创造者。

不是因为某个歌手、艺人或公司,不是个体问题,是结构本身的问题。

在这套结构中,词曲作者逐渐被边缘化,甚至有的被剥夺了对自己作品的掌控权、署名权和收益权。

编曲者的权益随着Hiphop音乐的盛行,beat文化导致编曲者开始受到重视。

而流行音乐领域,词曲作者或许正在承受比编曲人更大的悲哀。

尤其在“买断”成为行业常态的今天,越来越多的词曲作者正悄无声息地,失去他们本应拥有的——版权和版税。

可能新来的朋友不知道,还是再次科普一下。所谓“买断”,在行业中通常是一次性支付一定费用,将作品的全部著作权转让给出资方或使用方。

对初入行或相对弱势的词曲作者来说,这看起来是一个立刻兑现作品价值的机会,实际上却是用一次性酬劳,换来了长期可能产生收益的彻底放弃。

而且买断金额往往并不高。

更别提,如果这首歌成为爆款,演出、广告、综艺、短视频二创、翻唱、电台、海外同步……这些源源不断的使用,版权方才是唯一的受益者,词曲作者只能眼睁睁看着“自己的孩子”被别人养大,自己分文未得。

在制作流程中,编曲常常被归为“制作成本”,属于一次性支出,很少与后续版权收益相关联,编曲者早已知道自己拿完钱就“告别收益”。

但词曲创作却是作品的源头,是一首歌的版权核心。按理说,词曲作者的收益应该来自后续的每一次使用。

但如今,大量词曲也被当作“制作成本”买断。

这意味着:创作了整首歌旋律、歌词的词曲作者,与写编曲、弹一段吉他、编个鼓一样,在收益结构上被等量对待——甚至更低。

有时候,一首歌火了,所有人都能从中分一杯羹:唱的人接商演接到手软,经纪公司接广告接到发光,平台播放量涨粉无数……只有最初那位写下“第一句旋律”的创作者,收入停在合同落笔那一刻。

简单说:现实残酷,机会太少。

直白说:发行传播渠道垄断,所有人都是互联网公司的音乐供应商。

尤其是年轻创作者,面对大平台、大艺人、大公司,手中没有议价权。

音乐行业原先的重要的变现渠道之一,实体唱片(尤其是ROI投资回报率最高的CD介质消失后),所有消费都集中在了现场演出/演唱会上。

你会发现,台上唱歌的,怎么还是20年前那批人,还是哪些老歌?

对于年轻一代原创音乐人来说,能让作品被听见本身就是一场赌注,哪怕是“拿了几千块,一分版税没有”,也觉得值得。

但这是一个恶性循环。当大家都接受买断,愿意低价出让版权,整个行业便默认“词曲也不过如此”。最终,优秀创作者不愿留下,劣币驱逐良币,音乐质量难以为继。

如果你不相信,请暂时去除各位小众高级音乐审美的滤镜,关掉自己的平台推送算法功能。

听一下各平台最火的大众音乐是什么,就懂了。

- End -